February 21st, 2019 by Charles Goerens

L'Europe vue par l'Italie.

L’Italie va-t-elle nous réserver de grosses surprises? Difficile à dire, après avoir entendu le Président du Conseil comme il convient d’appeler le Président du gouvernement italien qui s’est prêté à un débat sur l’avenir de l’Europe la semaine dernière en plénière à Strasbourg.

Sa position au sein de son gouvernement peut cependant laisser subsister un doute sur la fiabilité de l’un des six pays fondateurs de l’Union européenne.

L’on sait qu’il doit sa nomination à l’incapacité de la Lega de Salvini et du Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo de se mettre d’accord sur un premier ministre issu de l’une de leurs formations. Pour montrer que la position de Monsieur Conte est tout sauf stable, il suffit de relire les réactions des chefs de file des groupes politiques au discours de Monsieur Conte. Guy Verhofstadt l’a même qualifié de pantin de Salvini et Di Maio.

Les récentes prises de position du gouvernement italien nous apprennent toutefois que le ton correct de Monsieur Conte ne réussit pas à masquer la radicalisation du discours de l’équipe au pouvoir dans son pays.

Rappelons-nous l’incitation à la déstabilisation du Président Macron par le ministre de l’intérieur Salvini ou les tergiversations de Rome à propos du prochain budget italien, au départ jugé irrecevable par le commissaire Moscovici.

Il faut espérer que la raison prenne le dessus dans les relations Bruxelles-Rome.

Le débat avec Conte a révélé un autre aspect très caractéristique de l’Union européenne : le clivage qui oppose les partis traditionnels aux partis populistes. Les critiques, certes justifiées, formulées à l’endroit de Salvini et co. ne devraient pas faire apparaître la plupart des autres gouvernements européens comme les détenteurs de la seule perfection.

A y voir de plus près, la bien-pensance de d’aucuns se révèle être de l’hypocrisie au plus haut degré. On a laissé l’Italie seule avec ses réfugiés alors qu’on aurait dû s’entendre sur un partage des charges concernant l’accueil de migrants. En pareilles circonstances, on ne joue pas les vierges effarouchées.

Ce refus de solidarité n’a fait que renforcer petit à petit les populistes et les partis d’extrême droite. Ironie de l’histoire : le AFD, le Rassemblement national, ancien Front national et le FPÖ, entre autres, voulant fermer leurs frontières nationales aux migrants, n´accordent pas le moindre soutien à l´Italie où Salvini, l´un de leurs proches et alliés est au pouvoir. Autrement dit, quand les vrais problèmes apparaissent, les grandes gueules de l´extrême droite n´ont rien à offrir qui va au-delà du verbiage.

January 10th, 2019 by Charles Goerens

La cohérence.

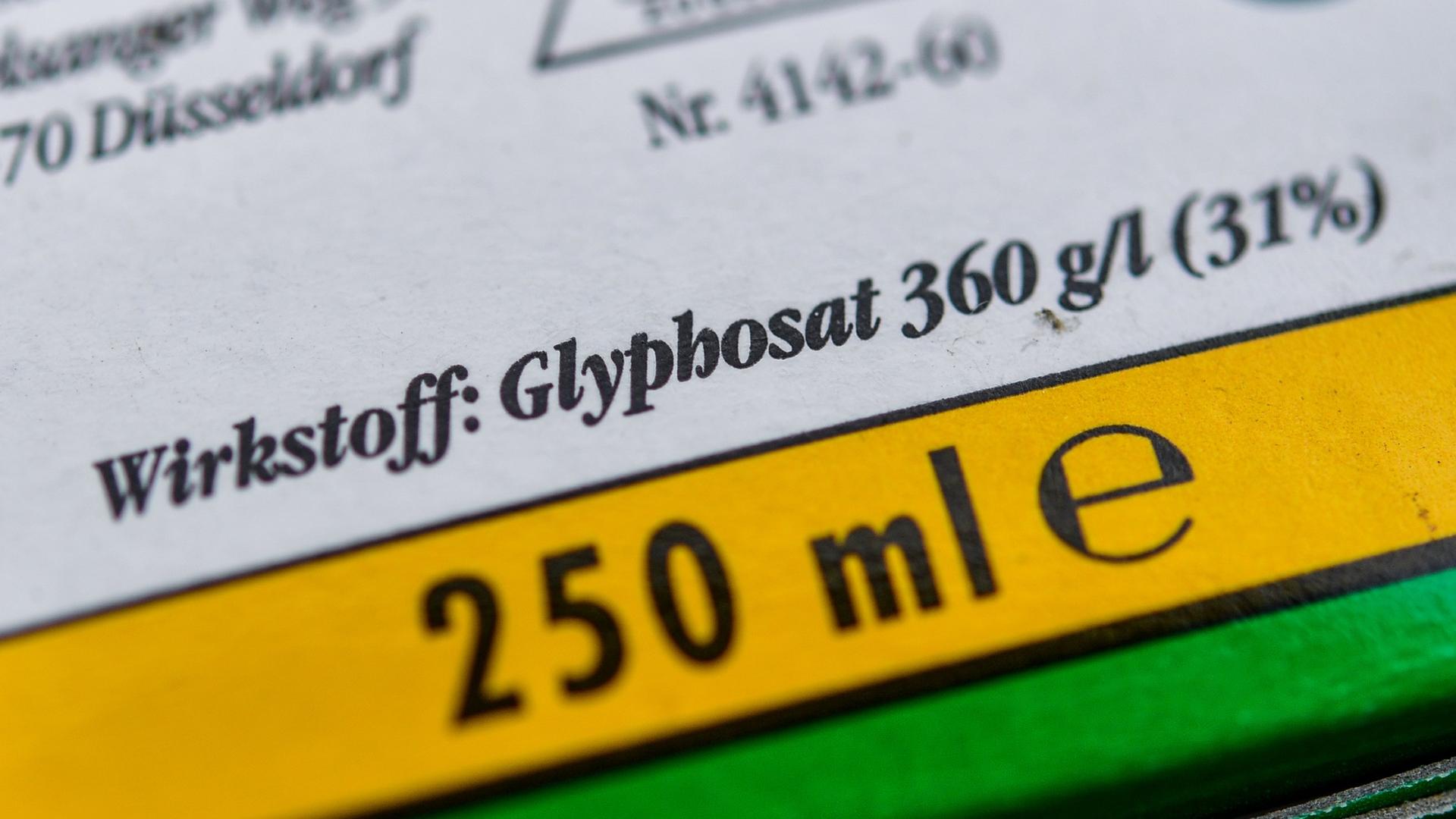

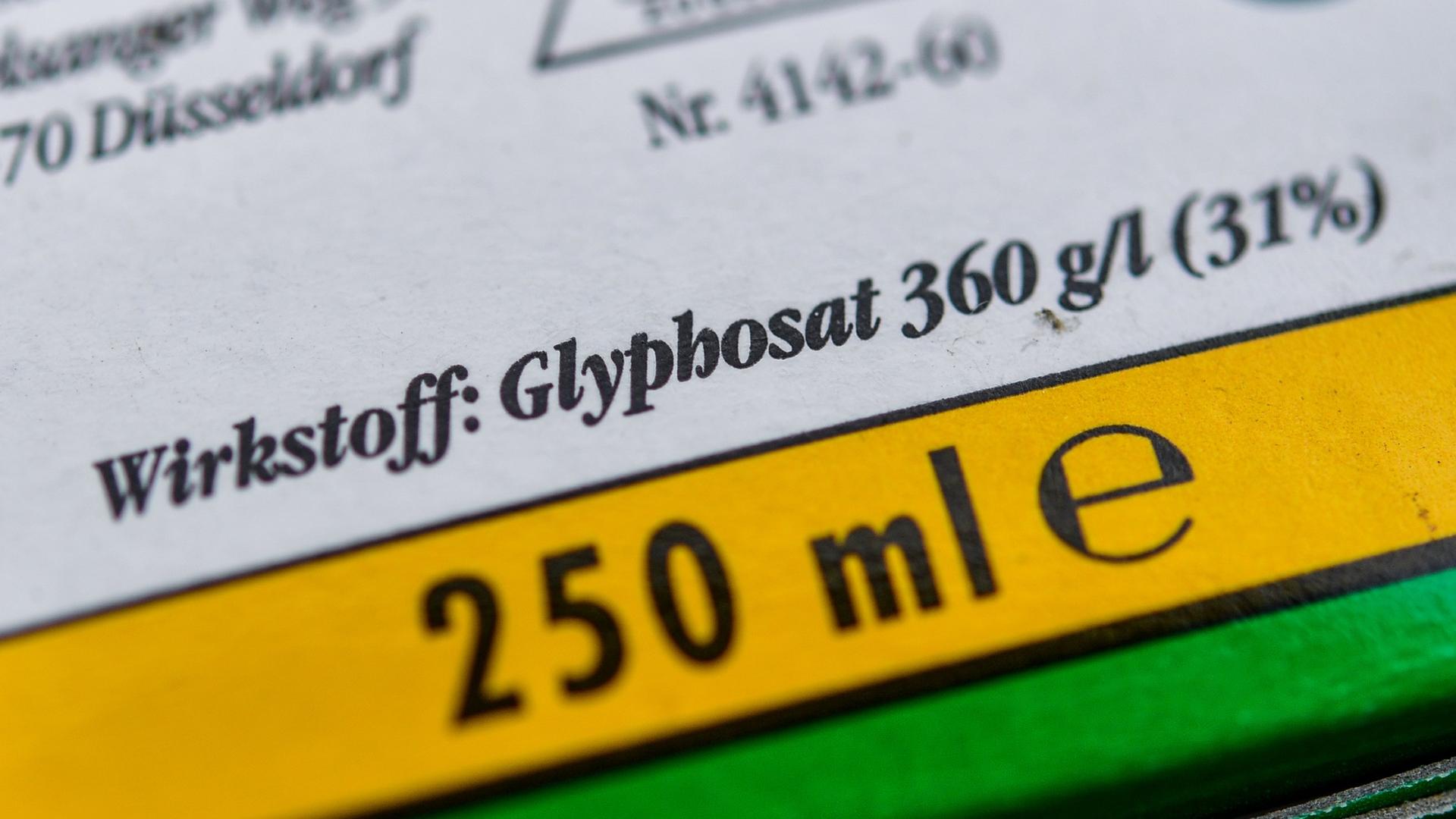

L’annonce de l’interdiction du glyphosate a été hâtée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’OMS avait déclaré, en effet, que le glyphosate pourrait être cancérigène. Dans une prise de position ultérieure, la même OMS s’exprime de façon plus nuancée en précisant que le glyphosate appliqué raisonnablement ne doit pas inquiéter.

Les réactions de l’opinion publique n’ont pas tardé à se manifester. Entretemps, le débat sur le sort à réserver au désherbant total le plus répandu dans le monde n’a cessé de prendre de l’ampleur.

Le traitement politique de cette problématique, pourtant, est tout sauf évident, même si à première vue, le choix se réduit à deux solutions: le renouvellement de l’autorisation du glyphosate ou son interdiction. En pareille circonstance il me paraît judicieux d’assortir la recherche d’une solution de critères et de conditions très stricts.

En l’occurrence, le respect du principe de précaution doit primer sur toute autre considération. Ledit principe, dans son application, donne la priorité à la santé publique. En clair, la mise en vente d’un produit qui nuit à la santé humaine n’est pas autorisée par l’autorité politique compétente, à savoir la Commission européenne.

L’approche américaine est très différente. Certes, les États-Unis, loin de négliger les aspects relevant de la santé publique, misent plutôt sur la dissuasion. Ainsi un produit déjà en vente, jugé préjudiciable à la santé humaine peut-il, à l’issue d’une procédure judiciaire, frapper de sanctions financières très importantes le producteur.

Quant à l’UE, pour ce qui est de cette dernière, fidèle au principe de précaution, celle-ci intervient au moment de la procédure d’autorisation du produit en question. Dans un cas, le produit nocif n’est pas ou plus autorisé sur le marché tandis que dans l’autre, la menace de sanctions très importantes dissuade le producteur à prendre de risques inconsidérés.

Quoiqu’il en soit, il va falloir s’accommoder à l’idée que l’interdiction du glyphosate dans la seule Union européenne ne répond que de façon imparfaite aux exigences d’une politique de santé préventive. S’il est interdit de recourir au glyphosate dans l’agriculture européenne, il n’en est pas de même pour les producteurs de soja américains ou brésiliens qui continuent allègrement de le pulvériser dans leurs campagnes et d’écouler leurs produits sur nos marchés. Résultat des courses: le principe de précaution, appliqué de façon cohérente, devrait en toute logique bannir l’importation de denrées alimentaires originaires de pays qui tolèrent encore l’utilisation du glyphosate chez eux dès l’entrée en vigueur de l’interdiction de celui-ci dans l’Union européenne.

November 15th, 2018 by Charles Goerens

Luxembourg, 15/11/2018

Le moment fort de la session de novembre du Parlement européen a été sans aucun doute le discours de la chancelière allemande Angela Merkel.

Ceux qui s’attendaient à une réaction au discours que le Président Macron avait prononcé à la Sorbonne il y a un an en sont restés pour leurs frais.

Cela n‘entame en rien, cependant, la qualité de son intervention qui a porté avant tout sur le contexte actuel, difficile pour la construction européenne. Elle a regretté l’absence de solidarité, « condition indispensable au fonctionnement de toute communauté » selon ses propres termes.

Consciente des impératifs de la realpolitik, elle est restée modeste, qualité que l’on rencontre trop rarement dans la sphère politique. Aussi a-t-elle fait preuve d’autocritique en rappelant que l’Allemagne ne s’est pas toujours comportée comme elle aurait dû notamment dans le contexte de la crise des réfugiés. Fidèle à elle-même, elle n’a néanmoins rien cédé sur le fonds, rappelant qu’en 2015 Orban avait demandé à l’Autriche d’accueillir des réfugiés dont il ne voulait plus et que l’Autriche, à son tour, s’était tournée vers l’Allemagne pour prendre en charge les personnes fuyant la guerre, la torture et le viol. C’est l’unité d’une personne qu’il y a lieu de saluer au regard de la responsabilité qu’elle a assumée dans ce fameux contexte de l’automne 2015. Pour Madame Merkel, la solidarité dont elle s’est réclamée tout au long de son discours n’est pas une vaine formule. Celui qui entend porter un jugement sur son action politique, qui commence à toucher à son terme, ne peut faire l’impasse ni sur ses convictions profondes, ni sur sa méthode de travail. Cela aussi faisait partie de son message aux députés européens. Exposée aux influences les plus diverses au cours de sa vie, la chancelière a réussi à rester néanmoins très entière.

Des allures d’adieu

September 21st, 2017 by Charles Goerens

Luxembourg, 21/09/2017

Avec le Brexit nous ne serons pas encore arrivés au bout de nos peines. Ainsi avec la subtilité britannique en moins, les dirigeants actuels de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque ainsi que de la Slovaquie, tentés par le populisme, voire le nationalisme, font-ils tout pour bloquer d’importants chantiers de la construction européenne.

Non seulement il n’y a pas l’ombre d’une réaction de leur part à l’appel de leurs partenaires pour répartir les charges inhérentes à l’accueil des réfugiés, mais encore refusent-ils carrément d’appliquer des mesures décidées par l’Union européenne. De plus, pour ce qui est de la Pologne et de la Hongrie, ces deux Etats membres vont même jusqu’à porter atteinte au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à la liberté de la presse.

On s’aperçoit donc aujourd’hui qu’il ne suffit pas de respecter les principes fondamentaux, et parmi eux les droits de la personne, basés sur la non-discrimination et la dignité humaine, au moment de devenir membre de l’Union européenne. Aussi faut-il les faire respecter de façon pérenne. Et c’est là, précisément, que le bât blesse.

Certes, le Traité laisse à la Commission européenne, qui en est sa gardienne, la possibilité d’initier un mécanisme de sanctions à l’endroit d’un État membre défaillant, prévu par l’article 7, pouvant, le cas échéant, priver un État membre de son droit de vote au Conseil de l’Union pour une durée déterminée. Pour devenir effective, la sanction proposée par la Commission doit être entérinée par les autres États membres à l’unanimité. L’inefficacité notoire de cette disposition saute aux yeux dès lors que la Hongrie a déjà annoncé vouloir faire barrage à la proposition éventuelle de la Commission de vouloir appliquer l’article 7 à la Pologne.

Comment mettre fin à une situation où l’unanimité est requise pour rétablir le respect du droit alors qu’il suffit qu’un seul membre s’en écarte ? Faut-il s’en accommoder ? Non car plutôt que de céder à la fatalité, il serait judicieux de faire du respect des valeurs fondamentales par les Etats membres la priorité absolue et d’adapter le Traité en conséquence. Approfondissement de l’Union européenne avant toute autre chose donc. Cela ne pourrait pas rester sans effet sur l’évolution de chantiers importants de l’UE et notamment son élargissement.

L’on pourrait voir dans pareille proposition une mesure susceptible d’irriter passablement les candidats à l’adhésion. Certes, mais pas nécessairement de façon durable. D’abord, rien n’est figé à tout jamais et, par ailleurs, n’est-il pas dans l’intérêt-même de la Serbie, du Monténégro, de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine, du Kosovo et de l’Albanie, pays qui, naguère encore, ont connu la guerre ou la dictature, parfois les deux à la fois, d’adhérer à une Union européenne qui ne laisse pas planer le moindre doute sur sa capacité de faire respecter le principe de l’Etat de droit et les valeurs fondamentales. Pour l’instant la Pologne et la Hongrie privent l’UE de cette capacité.

L’on pourrait néanmoins s’imaginer que, dans un avenir prévisible, les cinq pays candidats des Balkans, sans pouvoir devenir membres officiels à ce stade, pourraient bénéficier, pour ainsi dire, de tous les avantages des politiques européennes sans pouvoir pour autant participer au processus décisionnel. Tout sauf les institutions, en quelque sorte.

Il pourrait être mis fin à cette période d’attente dès que l’UE aura réussi à se doter de règles strictes qui soient de nature à faire respecter, sans équivoque, ses valeurs fondamentales. Le respect des priorités impliquerait, au cas où l’UE ferait siennes les vues exposées ci-dessus, que l’approfondissement devrait précéder, en toute logique l’élargissement. Aux dirigeants de la Hongrie et de la Pologne de rentrer dans le rang avant toute autre chose.

Approfondissement avant élargissement

July 13th, 2017 by Charles Goerens

Luxembourg, 13/07/2017

L’UE: l’état de grâce

A en croire Eurobaromètre, l’euroscepticisme serait en net recul. Il n’y aurait donc en ce début d’été plus d’obstacles à une relance de l’intégration européenne? Pas si sûr. Certes, aucun Etat membre de l’Union européenne, à l’heure actuelle, n’envisage de quitter l’UE, même pas les pays de Višegrad – la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie ou la Slovaquie. L’on doit notamment à la “bande des quatre” l’opposition catégorique à tout partage des charges en matière d’accueil des réfugiés. Si leurs dirigeants tendent la main à leurs partenaires, c’est pour recevoir. Par contre, ils secouent la tête dès qu’on leur réclame un rien de solidarité. La crise dite des réfugiés a pu mettre en évidence l’attitude lamentable de la plupart de nos Etats membres dès que la nécessité d’agir en commun se manifeste.

Quant aux élections législatives qui ont eu lieu aux Pays-Bas et en France, leur issue a été franchement rassurante. Les détracteurs de l’Europe n’ayant pas réalisé le score espéré restent écartés du pouvoir exécutif dans leur pays respectif. Pour le reste, le Président Trump, favorable au Brexit et appelant de ses vœux la fin de l’UE, a réussi, sans le vouloir, à réveiller les Européens. Ceux-ci prennent enfin conscience de leurs responsabilités, du jamais vu si l’on fait abstraction du séisme politique déclenché par la fin de la guerre froide et des tout débuts de la construction européenne dans les années 1950.

Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes? Pas tout à fait. Les adeptes d’une Europe plus solidaire, plus unie et plus démocratique savent pertinemment que l’embellie observée dans le ciel européen pourrait rester assez limitée dans le temps et ce pour une raison évidente. Un rôle clé revient, en effet, à la France et à l’Allemagne. Le nouveau Président français a encore devant lui un peu moins de cinq ans pour initier ou contribuer à faire évoluer les grands chantiers européens ensemble avec les autres Etats membres, et avant tout avec l’Allemagne qui, elle, dispose encore de moins de temps, les élections allemandes ayant lieu tous les quatre ans.

Or quatre ans, c’est très peu si l’on veut faire aboutir des réformes institutionnelles, voire des changements de traité. Et pourtant, le vieux continent, s’il ne veut pas finir par être déclassé, doit améliorer son fonctionnement, se rendre compte que la fin de la tutelle américaine le place devant l’immense responsabilité de prendre en mains son propre destin. Il sera douloureux, le processus d’émancipation des Vingt-sept. Ce n’est pas pour autant une raison de l’esquiver. Macron a pris des engagements courageux lors de sa campagne électorale. La chancelière allemande, encore très évasive dans ses prises de position au lendemain de l’élection présidentielle française, semble avoir compris, entretemps, qu’elle devra emprunter la voie tracée par Macron.

On aura rarement vu réunies tant de conditions à la relance du projet européen qu’en cette année 2017. Cependant, il faut se garder de crier victoire trop tôt, car le temps présent est tout au plus un état de grâce. On sait quand il commence, mais personne ne peut prédire sa durée. Il importe dès lors de saisir la présente opportunité sans perdre une seule journée. N’oublions pas que, contrairement à l’état d’urgence, un état de grâce ne peut pas être prolongé par une décision politique.

L’UE: l’état de grâce

May 11th, 2017 by Charles Goerens

Le Jeudi, 11/05/2017

Même si la fête de l’Europe ne mobilise pas les foules, il ne viendrait à l’esprit de personne de la rayer de l’agenda. Journée de l’espoir pour les uns, qui laisse indifférents les autres, elle reste l’occasion de renouer avec les tout débuts de l’intégration européenne. Cette année, elle a été précédée par deux événements lourds de conséquences pour la vie à vingt-sept. Deux événements qui ont constitué une épreuve et une preuve à la fois.

Le 15 mars, les néerlandais sont allés aux urnes dans un climat d’incertitude quant à leur avenir européen. Leur verdict, cependant, a été sans équivoque : leur vote n’a pas donné lieu à une crise existentielle pour l’UE.

Dimanche dernier, les électeurs français, après avoir éliminé les deux piliers traditionnels de vie politique française, les Républicains et le Parti Socialiste, n’ont pas hésité à barrer la route au Front National. Le vainqueur de ce duel, Emmanuel Macron, a pris le risque de thématiser la construction européenne. Son courage a été récompensé. En 2017, donc, ni les Français, ni les Néerlandais, du moins majoritairement, n’ont envie de jouer avec le feu. En sera-t-il encore de même dans quatre ou cinq ans lorsqu’ils seront de nouveau appelés à renouveler leur Assemblée? Le doute reste permis, car même si les souverainistes ont été mis en échec, leur progression reste toutefois spectaculaire. Geert Wilders tout comme Marine Le Pen ont réussi à élargir considérablement leur base électorale. Le « ouf » des pro-européens, ne serait-il que l’expression d’un soulagement éphémère? La période qui est devant nous ne constituerait-elle qu’un nouveau et peut-être ultime sursis pour l’UE? Rien ne permet, à priori, d’écarter définitivement cette hypothèse. Le maintien du système politique actuel est tout sauf un garant de la pérennité de l’UE. Pour preuve, à peine élu, Emmanuel Macron soucieux de sortir la construction européenne de son ornière, se voit attaqué de toutes parts. Dans les 24 heures qui ont suivi la proclamation du résultat, on voit déjà les détracteurs descendre dans la rue. Quelques heures plus tard, on entend déjà outre-Rhin des voix s’élever catégoriquement contre tout changement dans la politique de l’Euro.

N’aurait-on dès lors rien appris de cette élection? N’a-t-on pas vu les électeurs français balayer la classe politique française? Croit-on vraiment que l’on pourra passer à l’ordre du jour sans la moindre remise en question de notre façon de vivre ensemble? Si en cette journée de l’Europe, dédiée avec beaucoup de sympathie à Robert Schuman, l’un des pères fondateurs de l’Europe, nous n’arrivons pas à aller au-delà des rituels de commémoration et d’incantations déjà presque pavloviens en faveur de l’Union européenne, nous manquons tout simplement à notre devoir.

Photo (c) Politico

Le doute reste permis, car même si les souverainistes ont été mis en échec, leur progression reste toutefois spectaculaire.

March 14th, 2017 by Charles Goerens

13/04/2017, Le Jeudi

La relance de l’Europe par le citoyen

Difficile de s’imaginer nos citoyens souhaiter la fin de nos institutions en cas de profond désaccord avec la politique menée. En pareille circonstance, ils souhaitent le remplacement de l’équipe dirigeante lors des prochaines élections sans vouloir pour autant mettre fin à la Chambre des députés ou au gouvernement. Les mêmes causes, cependant, ne génèrent pas nécessairement les mêmes effets dès lors qu’il s’agit de la politique nationale ou européenne. En France et aux Pays-Bas, par exemple, des mouvements nationalistes, en désaccord avec la politique de l’Union européenne s’en prennent carrément à ses institutions et veulent soit les quitter soit mettre fin à leur existence.

Le but affiché des nationalistes, c’est tout simplement la désintégration de la construction européenne. En cas de victoire de leur camp, ils s’engagent à laisser le peuple décider par voie référendaire de la sortie de leur pays de l’Union européenne.

Pour ceux qui en doutaient encore, le processus d’intégration européenne n’est plus irréversible, situation impensable il y a une dizaine d’années. En effet, si les Le Pen et Wilders devenaient majoritaires dans leurs pays, cette Union, dont tous les pouvoirs qu’elle détient lui ont été transférés par les Etats membres, serait jetée en pâture à une opinion publique en désarroi. En cas de victoire de l’extrême droite dans ces deux pays, on voit mal ce qui pourrait encore s’opposer à la fin de l’Union européenne. Finie alors la rengaine éternelle du possible retrait de l’UE sur son noyau dur pour limiter les dégâts étant sous- entendu que le noyau dur ne serait autre chose que les six pays fondateurs. Or le cœur de l’Europe est atteint et l’on verrait mal les six pays fondateurs relancer la construction européenne si la France ou les Pays-Bas s’apprêtaient à lui tourner le dos. Ajoutons aussi que le rapport à l’UE des autres Etats fondateurs, à l’heure actuelle, est tout sauf euphorique.

Y-a-t-il encore un faible espoir de voir l’UE retrouver une nouvelle dynamique? Rien n’est moins sûr étant donné que toutes les incantations des responsables des institutions gouvernementales ou parlementaires tant européennes que nationales n’ont produit jusque-là que de très faibles résultats. Rares sont ceux parmi les dirigeants politiques nationaux qui continuent à considérer l’Europe comme une priorité. Aussi la campagne présidentielle française montre-t-elle à quel point l’Europe est absente du discours des prétendants à la magistrature suprême.

Il y a lieu, en ces temps dramatiques, de s´interroger sur les vraies raisons de ce désamour. Parmi les causes du rejet souvent citées, retenons l’incapacité de la gouvernance actuelle d’humaniser la globalisation. Le philosophe Jürgen Habermas affirme que si la globalisation affaiblit les gouvernements et les parlements nationaux, il importe de développer une coopération internationale démocratiquement légitimée. Peut-on s’imaginer meilleur éloge pour l’Union européenne qui, de toute évidence, constitue le cadre idéal pour développer cette coopération?

Comment dès lors pérenniser la construction européenne si les piliers sur lesquels elle repose- en l’occurrence les Etats membres- font l’objet de secousses de plus en plus violentes? Et si, au moment où le doute s’installe sur la capacité des 28 Etats membres de supporter la construction européenne, on remettait le citoyen au centre du projet européen? Les déçus du résultat du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni font preuve d’un profond attachement aux valeurs fondamentales de l’Union européenne. C’est parmi eux que nous trouvons les plus ardents défenseurs de la citoyenneté européenne. Les vrais Européens aujourd’hui, ce sont ces millions d’Anglais, d’Ecossais, de Gallois et d’Irlandais du Nord qui risquent d’être déchus de la citoyenneté européenne. Ils nous témoignent de jour en jour que l’Europe est une affaire de cœur. Nous aurions tort d’ignorer leur appel et de réserver une fin de non-recevoir à leur attente de rester, malgré le Brexit, d’une certaine façon, citoyens européens. Ne leur tournons pas le dos! Chapeau bas à ces millions de femmes et d’hommes qui nous font redécouvrir le citoyen au sens noble du terme avec sa capacité de se mobiliser. Nous leur devons quelque chose car ils nous indiquent la voie à suivre.

Si, en effet, on pouvait observer la même ferveur dans les vingt-sept autres Etats de l’Union, on n’aurait plus de soucis à se faire pour la cohésion de l’Europe. La relance de l’Europe par le citoyen a plus de chances d’aboutir que si l’on confiait cette tâche indispensable aux seuls dirigeants des institutions nationales et européennes souvent considérées, à tort d’ailleurs, comme des monstres abstraits.

La relance de l’Europe par le citoyen

February 9th, 2017 by Charles Goerens

Le Jeudi, 09/02/2017

Un Occident sans repères?

Les primaires et, plus tard, la campagne électorale proprement dite, nous avait fait découvrir un personnage peu conventionnel. Le candidat Trump, grande gueule, sans la moindre expérience politique, profanant des propos plus que maladroits à l’endroit des femmes, n’avait apparemment pas la moindre chance de sortir vainqueur des élections présidentielles. Et puis, de toute façon, même dans l’hypothèse la plus invraisemblable de son élection, on s’attendait à le voir, une fois investi, incarner la posture de l’homme d’Etat.

Rien de tel depuis le 9 novembre 2016, on s’est tous trompés. Les sondages annonçant tout au long de la campagne la victoire de Hillary Clinton? A côté! Et la loi, pour ainsi dire naturelle, selon laquelle, dès la prise de ses responsabilités, le nouveau Président allait grandir dans sa fonction? Grande illusion! Et la certitude que les structures transatlantiques, contrairement à celles imposées par l’Union soviétique jusqu’à l’an 1989 allaient résister à l’usure du temps? Le doute s’installe! Quid d’un ordre mondial marqué par l’influence américaine, basé sur le droit, le principe de non-discrimination, la liberté et la solidarité? Des certitudes qui s’ébranlent!

Comment appréhender dès lors le système Trump à trois semaines à peine de son sacre? Celui qui s’était présenté comme le candidat du peuple, à mille lieues de l’« establishment », ne fait pas dans la dentelle. Avec une rare brutalité, il s’apprête à mettre en œuvre, une à une, les mesures annoncées au cours de la campagne électorale. Ceux qui avaient pris ses propos de campagne pour des histoires à dormir debout vont finir par reconnaître qu’il fallait le prendre au mot.

Rien ne va changer? Tout va changer! L’OTAN, dont le Traité met en avant le principe de l’assistance mutuelle en cas de conflit, est rongée par le doute. Les Etats-Unis, longtemps opposés à l’émancipation des Européens au sein de l’Alliance atlantique, considèrent celle-ci comme démodée et incitent l’Union européenne à un accroissement des dépenses militaires sans précédent. Payer plus cher pour moins de sécurité? Nos dirigeants sont en désarroi. En ce 6 février, Trump relativise ses propos sur l’OTAN. Le mal est fait. Il n’y a plus de continuité dans les relations extérieures des Etats-Unis.

Quant au volet extérieur de la politique économique des Etats-Unis, le mot d’ordre de Trump est “America first”. Le protectionnisme serait de retour. L’Union européenne, déjà passablement affaiblie par le Brexit que Trump appelle de ses vœux, s’accommoderait mal d’un recul sensible de ses exportations.

Autant de raisons pour les Européens de resserrer les rangs, de revoir les fondements de la construction européenne, de décider des réformes susceptibles et de se doter enfin des structures décisionnelles appropriées. Une question de volonté politique, quoi. Faut-il avoir peur de Trump? Oui, si nous nous installions dans une atmosphère de fatalité. Non, à condition d’être conscients de nos potentialités et d’agir en conséquence.

Un Occident sans repères?

Les primaires et, plus tard, la campagne électorale proprement dite, nous avait fait découvrir un personnage peu conventionnel. Le candidat Trump, grande gueule, sans la moindre expérience politique, profanant des propos plus que maladroits à l’endroit des femmes, n’avait apparemment pas la moindre chance de sortir vainqueur des élections présidentielles. Et puis, de toute façon, même dans l’hypothèse la plus invraisemblable de son élection, on s’attendait à le voir, une fois investi, incarner la posture de l’homme d’Etat.

December 8th, 2016 by Charles Goerens

Chronique Le Jeudi, 08/12/2016

La rage destructrice de l’extrême droite

La perfection n’est pas de ce monde. Cela vaut pour tous les êtres humains, même pour le Pape, dont l’infaillibilité, comme l’admet l’Eglise catholique elle-même, n’est pas absolue étant donné qu’elle ne s’applique qu’aux questions dogmatiques. Qu’en est-il dès lors du monde politique? Nous devons à Willy Brandt ce constat très pertinent selon lequel les politiques “sind keine Auserwählte sondern Gewählte”. Si les deux termes se traduisent par le même mot, le premier est à connotation élitiste tandis que le second veut simplement dire “élu”. Ne qualifie-t-on pas à tort d’élite les dirigeants politiques, les journalistes, les responsables de la marche de l’économie, comme s’ils détenaient le pouvoir absolu et devaient être infaillibles ès qualité? Il s’agit en l’occurrence de personnes qui, dans leur action, se trompent, commettent des erreurs, peuvent être fautifs et sont de ce fait sujets à critique, mais ils ne sont pas que cela. En acceptant les fonctions qui sont les leurs, ces personnes s’exposent tout naturellement à des critiques. Jusque-là rien à redire si ce n’est la mauvaise foi qui, souvent, anime leurs détracteurs.

La vague de déconsidération qui déferle actuellement sur l’Europe est donc à prendre très au sérieux. Quand l’approximation, la caricature, l’insinuation, les contrevérités, voire le mensonge tiennent lieu de débat public, il devient urgent de tirer la sonnette d’alarme. Les Vingt-huit ne sont pas à même de répartir les réfugiés équitablement entre eux. Est-ce la faute à l’Europe? Non, parce que celle-ci est bloquée par des Etats membres dirigés par des populistes qui ne veulent accepter aucun réfugié sur leur territoire. Privant l’Europe du transfert des compétences indispensables pour pouvoir traiter humainement l’accueil des réfugiés, les Etats membres qui sont déjà minés par des courants populistes, reprochent ensuite à l’Europe son incapacité d’agir. N’est-ce pas le fruit de ce crétinisme qui risque désormais de relayer le devoir moral et légal auquel avaient souscrit tous les Etats membres dans des textes codifiant le devoir d’assistance aux réfugiés?

Merkel agit en conformité avec la convention de Genève en matière d’accueil des personnes fuyant la guerre et la torture. Elle est critiquée par ceux-là même qui restent muets lorsque les fascistes mettent le feu aux centres d’accueil.

Renzi perd un référendum sur des réformes au système politique italien. Les populistes en profitent pour régler leurs comptes avec l’Union européenne.

Poutine protège et assiste le boucher d’Alep en lui prêtant main forte. Le même Poutine bafoue le droit international en Crimée et dans l’est de l’Ukraine. Pourtant l’extrême-droite, pas seulement française, le considère comme son ami et allié. Ami et allié fidèle, Poutine ne se laisse pas prier deux fois pour financer les partis occidentaux qui s’opposent à toute critique à son endroit. Cela n’empêche nullement les récipiendaires de la manne russe d’inciter l’opinion publique à la haine contre “l’establishment”, c’est-à-dire les forces qui assument leurs responsabilités gouvernementales dans l’une des phases les plus critiques de l’histoire de l’après-guerre.

Redoutables, ils le sont, ces gourous de l’extrême-droite, redoutables dans leur façon de communiquer, redoutables dans leur succès de convaincre à la fois des ouvriers qui, naguère encore, votaient pour l’extrême gauche, des paysans, des chefs d’entreprise déçus par la droite traditionnelle ou le centre, des policiers, des universitaires ou des commerçants ancrés à gauche ou à droite de se joindre à eux.

Ils affirment sans rougir qu’ils entendent rendre la liberté aux peuples de disposer d’eux-mêmes. Quelle liberté? La liberté de la presse, bafouée, intimidée ou muselée dans les pays dirigés par les populistes? La liberté des citoyens de circuler librement?

Comme ces libertés sont d’ores et déjà garanties par l’Union européenne, on est en droit de se demander ce que l’extrême droite entend par liberté des peuples de disposer d’eux-mêmes. En réalité, la liberté à laquelle ils aspirent n’est-elle pas celle où, une fois au pouvoir, ils peuvent disposer librement du peuple?

Laisser planer le flou sur cette question donne lieu aux pires inquiétudes. Quelle liberté pour les étrangers? Quelle liberté pour les minorités? Il faut en débattre. Nos citoyens veulent être éclairés. Aussi me semble-t-il judicieux d’éviter de faire l’amalgame entre toutes les grandes gueules qui, avec un petit verre sous le nez, ne maîtrisent plus la syntaxe et d’aucuns parmi les dirigeants de l’extrême droite.

Ainsi la seule référence à la liberté dans le troisième Reich se trouve-t-elle à l’entrée de plusieurs camps d’extermination: “Arbeit macht frei”. Pour Le Pen, la façon dont le travail a libéré les millions de juifs et les centaines de milliers de tsiganes entre 1940 et 1945 n’est qu’une question de détail. Les gens de cette trempe, il faut les prendre au mot. Si dans les années 1930 on n’avait pas pris les propos antisémites, xénophobes et racistes pour des élucubrations d’un délirant, on aurait sans doute pu laisser la liberté aux peuples d’Europe. Quand on s’en est aperçu, soixante millions d’Européens avaient payé de leur vie cette erreur d’appréciation.

La perfection n’est pas de ce monde. Cela vaut pour tous les êtres humains, même pour le Pape, dont l’infaillibilité, comme l’admet l’Eglise catholique elle-même, n’est pas absolue étant donné qu’elle ne s’applique qu’aux questions dogmatiques. Qu’en est-il dès lors du monde politique?

September 15th, 2016 by Charles Goerens

La politique n’est pas une science exacte

En effet, les grands événements font rarement l’unanimité dans nos conversations, sur les réseaux sociaux ou dans la presse, tant écrite que parlée. Quoi de plus normal dans une démocratie qui, par nature, est pluraliste? Non seulement la démocratie est plurielle, mais elle est aussi très résiliente. Elle dure et elle endure. Elle permet de faire coexister des points de vue diamétralement opposés. En facilitant la confrontation, elle protège avant tout la liberté d’expression de celles et ceux qui s’écartent du « mainstream ».

Ce constat vaut grosso modo pour la période d’après-guerre, du moins dans nos démocraties occidentales.

Abstraction faite de propos calomnieux ou mensongers, la liberté d’expression ne connaît guère de limites.

Tel n’est plus le cas en Turquie. Depuis la récente tentative de coup d’Etat, le Président Erdoğan fait mettre sous les verrous tous les citoyens supposés ne plus suivre la ligne du gouvernement. Si la Hongrie ne peut pas être accusée des mêmes faits, il est cependant indéniable que Viktor Orbán, à travers son « Conseil des médias », essaye de manière plus subtile de freiner les ardeurs d’une presse critique.

Quant à l’Europe occidentale, tout serait-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? A première vue, la situation paraît être satisfaisante. Effectivement, chez nous, les dérives à la Erdoğan datent d’une autre époque. Par contre, ce qui dans notre façon de traiter de l’actualité politique pose problème, c’est notre manière de réagir à des phénomènes nouveaux comme le développement de l’extrême droite, par exemple. Diffuser en boucle le résultat électoral du parti

« Alternative für Deutschland » (AFD), finit par le rendre encore plus populaire. En présentant le AFD comme un mouvement en phase avec le peuple d’en bas, on l’oppose à une chancelière ayant apparemment perdu tout lien avec le citoyen. La prétendue fracture entre elle et le peuple allemand trouverait son origine dans son attitude favorable à l’accueil d’un million de réfugiés en 2015. S’il est vrai que le mécontentement auquel a donné lieu son attitude ouverte et humaniste en la matière lui a couté un nombre très important de voix, est-il normal de mettre en doute sa légitimité? Peut-on lui reprocher d’avoir accueilli à bras ouverts les personnes ayant fui l’horreur de la guerre quand la plupart des autres Etats membres de l’Union européenne ont fermé leurs frontières et donné ainsi une fin de non-recevoir aux demandeurs d’asile? Les Orban, Szydlo et autres dirigeants du Groupe de Visegrád font peu état du respect des dispositions du droit international qui les oblige à offrir la protection aux personnes fuyant la guerre.

En fait, le cortège des détracteurs de Madame Merkel lui fait un double reproche. D’un côté, elle est accusée de faire ce que le droit international lui impose et de l’autre, il lui est reproché de se substituer aux responsabilités que ses homologues ne sont pas prêts à assumer.

N’est-ce pas le monde à l’envers? L’information tend à présenter l’accueil des réfugiés comme la défaite du siècle, alors que les dispositions du droit national et international ne lui laissaient guère d’autre choix. Suggérer le comportement des fossoyeurs de l’humanisme, hostiles à un traitement humain des personnes en détresse, comme une attitude plus respectueuse de la volonté du peuple n’augure rien de bon. Loin de moi l’idée de rendre la presse responsable de ce malaise. Cela ne veut pas dire pour autant que l’on ne doit pas s’interroger sur le fait que les fascistes qui mettent le feu aux centres d’accueil de demandeurs d’asile font moins l’objet de critiques que les décideurs qui ne font rien d’autre que de donner un peu de perspectives à ceux qui avaient fini par perdre tout espoir.

Le clivage entre l’humanisme, dont s’est toujours réclamé l’Union européenne, et l’extrême droite décomplexée, refusant de respecter les droits fondamentaux y relatifs, ouvre une période d’incertitude, voire d’inquiétude. Il faut espérer que les défenseurs de la dignité humaine n’aient pas encore dit leur dernier mot. A chacun de nous, sans exception, de ne ménager aucun effort pour faire pencher le curseur du côté de l’humanisme et de l’acquis des Lumières.

Photo (c) Independent.co.uk

En effet, les grands événements font rarement l’unanimité dans nos conversations, sur les réseaux sociaux ou dans la presse, tant écrite que parlée. Quoi de plus normal dans une démocratie qui, par nature, est pluraliste? Non seulement la démocratie est plurielle, mais elle est aussi très résiliente. Elle dure et elle endure. Elle permet de faire coexister des points de vue diamétralement opposés. En facilitant la confrontation, elle protège avant tout la liberté d’expression de celles et ceux qui s’écartent du « mainstream ».

July 14th, 2016 by Charles Goerens

Luxembourg, 14/07/2016

Dans quatre mois les citoyens des États-Unis décideront si le destin de leur pays pour les quatre prochaines années sera confié à un homme ou à une femme. L’élue sera probablement Hillary Clinton, du moins faut-il l’espérer. À maints égards cette élection sera décisive. Pour les questions de paix intérieure d’abord, il ne sera pas anodin de savoir sur qui sera porté le choix. Les Américains vont devoir se départager entre Trump, la grande gueule, prêt à démarrer au quart de tour pour souffler sur la braise ou une dame dont on sait que, sans nécessairement faire l’unanimité, elle constitue tout de même une référence très solide pour ceux qui veulent une société plus inclusive, plus libre et plus juste. Cette élection sera importante également pour le reste du monde, et notamment pour l’Europe.

Quoiqu’il en soit, la personne élue sera influente, très influente. Son pouvoir s’exercera tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des États-Unis. Obama, dont le mandat arrivera bientôt à son terme, multiplie, entretemps, ses visites auprès de ses alliés depuis le début du printemps. Ses déplacements à Hanovre, au Japon ou à Madrid sont davantage assimilables à des cérémonies d’adieu plutôt qu’à l’ouverture de grands chantiers politiques. Les grandes orientations politiques sont d’ailleurs rarement arrêtées en fin de mandat présidentiel. L’on attend décemment qu’une légitimité nouvelle, conférée par le suffrage universel du 20 novembre prochain, mettra la nouvelle administration en position de force pour relever les nouveaux défis.

En clair: il n’y a plus eu de prise de décision importante par Washington depuis le début de l’année. À cela s’ajoute une période d’attente de deux mois entre le 20 novembre 2016, date de l’élection, et le 20 janvier 2017, jour du sacre du futur Président, suivi de l’état de grâce habituel des cent premiers jours après sa prise de fonction. Une fois le cap fixé et la stratégie mise au point, la nouvelle administration américaine reprendra les choses en main. Entretemps, quinze mois se seront écoulés sans que l’UE ait pu influer de façon effective sur les choix politiques de la superpuissance en matière internationale pour les quatre années du nouveau mandat. Or une implication résolue, au moment opportun, de l’UE dans la gestion des grands dossiers du monde est indispensable si nous voulons dépasser le stade de simple observateur. C’est maintenant qu’il faut signaler à la future Présidence ce que nous attendons des États-Unis en matière de sécurité, de politique étrangère et de défense de nos valeurs communes.

Quand est-ce que l’UE pourra laisser derrière elle cette incapacité notoire de faire valoir ses vues en temps opportun auprès de son principal allié pour tout ce qui est d’intérêt commun? La réponse à cette question est double. Pour être en mesure d’impressionner nos alliés, en parlant d’une seule voix, il faut d’abord avoir un projet commun, ce qui est loin d’être le cas. Au contraire, en 2016, les États membres de l’UE ressemblent à tout sauf à une communauté de destin. Ce qui est tout aussi important, c’est la méthode, le processus décisionnel, la capacité de se diriger vers une position commune. Quand on n’a ni l’un ni l’autre, on se prive de l’essentiel en politique: la capacité de faire bouger les lignes.

Photo (c) ABC11

L’UE condamnée à subir ou déterminée à agir?

May 26th, 2015 by Charles Goerens

Le Référendum britannique, bien plus qu’une affaire insulaire

En pleine guerre, le Président ukrainien, soucieux de voir son pays adhérer au plus vite à l’Union européenne, fait sa profession de foi pour l’Europe. Cela étant, il ne fait qu’exprimer un sentiment largement répandu dans une population en quête de stabilité, de paix et de prospérité, marquée par la perte de la Crimée et la guerre contre les séparatistes armés jusqu’aux dents par la Russie. La Macédoine, le Monténégro, l’Albanie, la Serbie et le Kosovo notamment attendent eux aussi avec impatience le jour de leur adhésion à l’Union européenne. En 2015, tout comme au cours des dernières décennies, il est vrai, l’Union européenne reste convoitée de toutes parts.

A l’intérieur, par contre, le rapport à l’Union européenne de certains de ses Etats membres est moins enthousiaste. Pour preuve, la faible participation aux élections pour le Parlement européen, qui, dans certains cas, n’atteint même plus 20%. Le taux de participation électorale, n’est toutefois pas le seul indicateur de désabusement d’une part de l’opinion publique de plus en plus eurosceptique. Il n’est dès lors pas étonnant de voir certains dirigeants, soucieux d’être en phase avec leurs citoyens, multiplier leurs déclarations eurosceptiques, souverainistes voire nationalistes.

Que l’Union européenne soit plus appréciée à l’extérieur qu’à l’intérieur n’est pas nouveau. Hans-Dietrich Genscher, l’ancien ministre allemand des Affaires étrangères n’avait-il pas l’habitude de dire que l’Europe était surestimée à l’extérieur et sous-estimée à l’intérieur de ses frontières? Dans tous nos Etats membres, certes, les adeptes de la construction européenne restent très nombreux. Les référendums français, néerlandais, irlandais ou danois sur les Traités de Maastricht ou sur le projet de Traité constitutionnel ont fait apparaître, cependant, dans nos sociétés des clivages laissant apparaître deux blocs à peu près égaux mais aux vues diamétralement opposées quant aux orientations à arrêter en matière d’intégration européenne.

Longtemps considérée comme construction pérenne, l’Union européenne arrivait toujours à surmonter tant bien que mal les difficultés passagères auxquelles elle devait faire face. Quelles qu’aient pu être les problèmes rencontrés, ces derniers n’ont jamais eu pour effet de remettre en cause l’existence même de l’Union européenne. Jusque-là, en tout cas, aucune crise, institutionnelle, économique ou monétaire ne s’est soldée par le départ d’un Etat membre de l’Union. Cela eût d’ailleurs été non conforme au droit européen. Ce n’est qu’à partir de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, et c’est nouveau, que la possibilité est ouverte à un Etat membre de quitter l’Union européenne.

Le Royaume-Uni est le premier pays à vouloir recourir à y recourir. Annoncé dans son fameux discours sur l’Europe du 23 janvier 2013, le Premier Ministre de sa Majesté en a fait un enjeu électoral. Jeudi dernier, les électeurs britanniques ont donné une majorité parlementaire à David Cameron, mettant ainsi ce dernier dans l’obligation d’organiser, comme annoncé lors de sa campagne électorale, un référendum en 2017 sur le maintien ou non de son pays dans l’Union européenne. La question sur laquelle les Britanniques seront appelés à trancher sera de savoir si le Royaume-Uni restera membre de l’Union européenne sur la base d’un Traité renégocié et plus conforme aux attentes de Cameron qui, pour l’instant du moins, est le seul à souhaiter que le Traité soit remis sur le métier.

Depuis jeudi dernier, la question du référendum n’est donc plus à considérer comme une affaire de politique purement intérieure du Royaume-Uni pour la simple raison que toute modification du Traité requiert l’accord unanime des Etats membres. Cameron n’est de ce fait aucunement maître du jeu. Certes, il lui incombe de fixer la date de la consultation ainsi que la question du “in or out”. Pour l’essentiel, cependant, cette opération reste une devinette. En effet, les vingt-sept partenaires du Royaume-Uni vont-ils accepter l’ouverture d’une conférence intergouvernementale-préalable à la modification du Traité – portant sur les réformes exigées par Cameron? Dans l’affirmative, pourront-ils s’entendre sur la nature des concessions à lui accorder ? Si, par contre, Cameron n’arrivait pas à convaincre ses partenaires, les choses resteraient en l’état et le référendum porterait sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, version actuelle.

En définitive, le choix des Britanniques portera sur leur maintien dans l’Union européenne version “light” que Cameron appelle de ses vœux ou dans une “Union sans cesse plus étroite”. Ainsi revient-il à Cameron de fixer la date du référendum et aux autres Etats membres de préciser le contenu de la question qui en fera l’objet, situation peu confortable pour un Premier Ministre qui veut rester maître de son destin…

April 9th, 2015 by Charles Goerens

La fin des quotas laitiers

Le régime des quotas laitiers a pris fin le 31 mars dernier. En vigueur dans l’Union européenne depuis 1984, la fin du système des quotas laitiers est synonyme de fin d’une époque. En effet, au cours des trente dernières années, les fermiers s’étaient vu imposer des limites dans la production laitière. Des contingents attribués à chaque Etat membre étaient fixés en fonction du niveau de production laitière atteint au cours d’une période de référence précédant l’entrée en vigueur du régime des quotas. Un “superprélèvement” devait pénaliser les Etats membres dont la production laitière allait être excédentaire.

Le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et tous les autres savaient dorénavant à quoi s’en tenir. Le respect du seuil de production était à considérer comme une obligation de résultat. Quant aux moyens à mettre en oeuvre pour y arriver, l’Union européenne laissait les Etats membres opter pour celles des modalités qui leur paraissaient les plus appropriées lors du passage du régime de liberté totale de production à celui interdisant de produire au-delà d’un certain seuil. Fallait-il traiter de la même façon un jeune agriculteur ayant contracté des emprunts substantiels pour financer des investissements et un autre producteur dont la cessation de l’activité agricole était prévisible au moment de l’introduction des quotas? Allait-on compenser le faible niveau de production d’une exploitation dont le cheptel laitier avait été ravagé par une maladie contagieuse? Certaines dispositions dérogatoires étaient prévues à cet effet. Les exceptions autorisées dans le cadre du régime instauré il y a trente ans tendant à atténuer le caratère par trop rigoureux de certaines mesures ont donc pu être appliquées différemment d’un pays à l’autre. Autant la Commission était flexible sur les modalités d’exécution de la réglementation à l’échelle nationale, autant elle restait intransigeante pour ce qui était du payement des sanctions encourues en cas de dépassement du quota national.

Aussi importe-t-il de rappeler que l’introduction des quotas vers le milieu des années quatre-vingts visait avant tout à mettre fin à une situation devenue ingérable plutôt qu’à préparer le secteur laitier aux défis à venir. Cela n’a rien d’étonnant étant donné que la surproduction à l’échelle européenne avait pris entretemps des proportions telles qu’elles rendaient inéluctable la prise de décisions drastiques dans le secteur laitier.

En limitant la production laitière dès 1984, l’Union a, certes, réussi à geler le volume de production au niveau de chaque pays, mais elle n’a pas pu empêcher à la longue des développements très différents au niveau des exploitations individuelles selon qu’il s’agit de fermes laitières allemandes ou luxembourgeoises par exemple. Pour ce qui est de notre voisin allemand dont la production totale au plan fédéral était bon an mal an inférieure à la quantité autorisée par le régime des quotas, ses agriculteurs ou du moins nombre d’entre eux pouvaient produire autant qu’ils voulaient sans courir le moindre risque de sanction financière tant qu’il n’y avait pas d’excédent au plan national.

La règle était simple: quand le quotanational venait à être dépassé, les agriculteurs devaient s’acquitter d’un superprélèvement en fonction du dépassement de leur quota individuel. Par contre, dans un pays où le quota national n’était pas atteint, les agriculteurs ayant produit au-delà de leur quota individuel étaient excempts de toute pénalité. Ainsi, un agriculteur du Schleswig-Holstein avec un quota annuel de 300 000 kg de lait pouvait- il produire allègrement 500 000 ou un million de kg sans risquer la moindre sanction financière. Son collègue luxembourgeois ou néerlandais se trouvant exactement dans la même situation, mais ayant eu le malheur de produire le lait dans un Etat membre dépassant le quota national, encourait par contre des pénalités pouvant atteindre des dizaines de milliers d’Euros pour une seule année.

Fallait-il dès lors s’étonner de voir les producteurs allemands, ou du moins beaucoup d’entre eux, développer continuellement leur entreprise, accroître leur production et se mettre en ordre de marche pour relever les défis à venir de la production laitière après les quotas?

Il s’en suit qu’aujourd’hui les uns entament la période post quotas laitiers avec une bonne longueur d’avance sur les autres. Pour la plupart des producteurs de lait, cependant, c’est le début d’une période incertaine. Les fluctuations de prix vont s’accentuer au point de menacer dans leur existence-même les exploitations laitières les plus vulnérables. La concentration dans le secteur laitier va sans doute s’accélérer, le contraire serait d’ailleurs peu probable. Ne subsisteront que les exploitations les plus performantes, celles qui auront réussi à augmenter leur productivité plus que les autres. Les unes seront à même de vendre leurs produits partout dans le monde, les autres arriveront à peine à rester rentables en les vendant dans leur région. la survie des exploitations laitières dépendra de leur capacité de résister à des baisses de prix prolongées.

Lorsque les plus vulnérables auront disparu, la compétition opposera essentiellement des concurrents très habiles, familiers avec une logique globale de production et de commercialisation. Pour ceux-là, le marché mondial va être une référence incontournable à la fois pour leur approvisionnement en moyens de production et pour l’écoulement de leur production. Le lait qu’ils produiront résultera de la transformation par les vaches de fourrages grossiers produits dans leur ferme, de soja importé du Brésil ou des Etats-Unis, de maïs produit dans l’Union européenne ou à l’extérieur. Pour écouler toute leur production, ils seront tributaires de grands marchés solvables. Outre le marché européen ils vont devoir cibler des clientèles dans les pays émergents. S’il est encore prématuré de se lancer dans des spéculations sur l’avenir du secteur laitier, l’on peut affirmer dores et déjà que la compétition sera extrêmement dure.

Les petites et moyennes exploitations laitières seraient-elles dès lors vouées à la disparition? Pas nécessairement ou du moins pas dans leur totalité. La question est de savoir s’il est possible d’échapper au mainstream de la Politique Agricole Commune (PAC). La production de “lait biologique” est souvent avancée comme une alternative viable aux pratiques dites conventionnelles. Si tel était vraiment le cas, il y aurait lieu de s’interroger tout de même sur le peu d’empressement des agriculteurs à se lancer dans la filière biologique. Serait-ce une question de rentabilité? Peut-être. De mon point de vue, l’offre de lait biopourrait augmenter sensiblement si les agriculteurs pouvaient tabler sur un prix du litre de lait bio oscillant entre 0,45 et 0,55 Euro. Les chances de succès de cette politique seraient bien entendu fonction du nombre de consommateurs prêts à en accepter le coût. A ce prix vous aurez autant de lait bio que vous voulez. Une question de cohérence pour ainsi dire.

October 16th, 2014 by Charles Goerens

Ebola: nous sommes tous concernés!

Au mois de mars de cette année, EBOLA se manifeste pour la énième fois en Afrique subsaharienne. Jusque-là, chaque apparition du virus entraînant généralement la mort des personnes contaminées restait limitée à quelques rares cas. En principe, la presse ne devait y consacrer qu’une attention passagère pour voir EBOLA disparaître assez rapidement du journal de 20 heures.

Cette fois-ci, tout est différent. Depuis six mois, le virus progresse inexorablement en Afrique de l’Ouest. Toutes les trois semaines, le nombre de contaminations est multiplié par deux. Les pays disposant d’un système de santé très rudimentaire ont déjà perdu le contrôle de la maladie. Les centres d’isolement sont souvent saturés alors qu’on n’en est qu’au début de l’épidémie. De plus, les médecins et infirmiers, déjà trop peu nombreux au départ, atteints à leur tour par le virus, disparaissent à un rythme inquiétant.

Les malades qui viennent se présenter aux centres d’isolement sont souvent refoulés et vont, de surcroît, contaminer d’autres personnes. Entretemps le système de santé au Libéria est par terre, nous disent les humanitaires. Les morts se comptent par milliers et voir le nombre de personnes contaminées dépasser les dix mille n’est plus qu’une question de jours. Selon certaines projections, le million de victimes pourrait être atteint au printemps 2015. La croissance est devenue exponentielle. Conscients de la gravité de l’actuelle crise de l’EBOLA, les experts multiplient leurs appels à la mobilisation générale. À situation exceptionnelle, déploiement de moyens exceptionnels!

Une (ré)action vigoureuse est attendue depuis des mois. Au lieu de voir la communauté internationale prendre le taureau par les cornes, cette dernière donne l’impression de s’être d’abord installée dans la torpeur de l’été. Or, plus on diffère la mise en place d’un plan d’action approprié, plus l’exécution des mesures indispensables se fait attendre, moins il y a d’espoir de voir reculer EBOLA.

Pour ce faire, il faut être plus rapide que le virus! Qui doit faire quoi, quand et comment? Ou plutôt qui aurait dû agir quand et comment? Le temps perdu ne pouvant plus être rattrapé, il importe désormais de mettre les bouchées doubles et de consulter ceux qui, non seulement n’ont rien à se reprocher, mais qui, inlassablement, au risque de leur vie, sont actifs sur le terrain.

«Médecins sans frontières» ou les «French doctors», confrontés au quotidien à l’épidémie mènent un combat héroïque contre la maladie depuis des mois. C’est eux qui depuis le début du printemps ne cessent d’alerter l’opinion publique à propos de la catastrophe qui allait se développer sous leurs yeux. S’ils ne sont pas les seuls à s’être impliqués dans une lutte sans merci contre EBOLA, ils sont perçus, à raison, comme les acteurs pouvant nous renseigner au mieux sur le plan d’action à mettre en œuvre pour faire reculer ce fléau.

Apprenant à l’instant que d’aucuns, dans le microcosme bruxellois, se demandent s’il ne serait pas opportun de désigner un «Envoyé spécial EBOLA de l’Union européenne» pour les régions les plus touchées, on sera assez nombreux, espérons-le, à refuser à endosser une initiative qui ne contribue en aucune façon à endiguer le problème. Par contre, ce dont nous avons besoin, c’est d’un inventaire global actualisé en fonction des données sans cesse changeantes, faisant état des besoins urgents en matériel, en personnel médical, en termes de capacités de transport et de logistique.

Hélas, on est encore loin du compte. Ainsi, à ce jour, les États membres sont encore incapables de mettre en place une capacité d’évacuation des experts européens actifs dans la région une fois touchés par EBOLA. Cet aspect n’est pas sans importance, étant donné que les personnes pouvant s’impliquer dans le combat contre le virus seront peu disposées à partir pour la région en crise, si elles n’ont pas le moindre espoir de rapatriement une fois contaminées à leur tour. Un exemple parmi d’autres pour nous rappeler l’incapacité notoire des États membres de l’UE de coordonner leurs moyens.

Laissons de côté, pour l’instant, les mesures à prendre dans le long terme. Il importe désormais de mobiliser tous les moyens susceptibles de faire reculer le virus. Croire que la crise pourrait restée limitée à l’Afrique de l’Ouest est un leurre. La responsabilité de tous, et en premier lieu de l’Union européenne et de ses États membres, est engagée. «Si nous ne le faisons pas par altruisme, faisons-le au moins par intérêt». Cette citation de Louis Michel, ancien commissaire au développement, me paraît particulièrement pertinente dans le cadre de la présente crise.

July 8th, 2013 by Charles Goerens

Journée de la citoyenneté

Et pourtant il existe, le débat sur l’intégration européenne. Pour preuve, les quelque quatre cents personnes présentes à la Rockhal le dimanche, 30 juin 2013.

C’est dans le cadre de l’Année européenne du citoyen que la Commission européenne avait initié l’échange entre acteurs politiques et et représentants de la société civile. Pari réussi à en juger par la pertinence des questions posées et l’opportunité offerte aux acteurs politiques – habitués en règle générale à prêcher dans les salles désertes. La publicité qui a précédé l’événement, la répartition de l’auditoire en quatre blocs convergeant vers un plateau central réservé à la Vice-présidente de la Commission ainsi qu’au modérateur et à ses invités témoignent d’une organisation impeccable.

Quant au fond, le débat s’est concentré pour l’essentiel sur les libertés publiques, la dimension sociale de l’Union européenne et l’avenir de notre continent qui peine à sortir de la crise.

L’impression générale qui se dégage de ce débat est que l’heure n’est pas à la critique autodestructrice mais bien à l’introspection. L’examen de conscience doit porter sur la répartition des compétences entre les Etats membres et l’échelon européen. Façon imcomplète, toutefois, de poser le problème, étant donné que le fonctionnement des institutions européennes lui-même se trouve désormais au coeur du débat.

En effet, il n’est pas anondin de savoir qui, à l’avenir, aura vocation à faire bouger les lignes. Quel sera le rôle de la Commission? De quel poids pèseront les Etats membres dans les futurs mécanismes décisionnels? Les décisions relèveront-elles plutôt de la méthode intergouvernementale, au détriment des pouvoirs de la Commission de plus en plus marginalisée depuis le début de la crise? L’Europe pourra-t-elle encore se passer d’un vrai gouvernement économique, du moins pour l’Eurozone, ou va-t-on limiter le débat à un échange de quelques banalités sur la gouvernance de l’Eurogroupe?

Autre casse-tête, la dimension démocratique de l’Union. Plus elle devient intergouvernementale, moins elle est sujette à un contrôle démocratique. L’on a assisté au cours de ces dernières années à une augmentation des déficits démocratiques au sein de l’Union européenne. Si cette tendance devait se maintenir, des pans entiers de nos politiques risqueraient d’être éliminés du champ démocratique. Nombre de décisions arrêtées au niveau de l’Eurogroupe ont ceci de particulier qu’elles échappent à la fois au contrôle du Parlement européen et à celui des Etats membres. Autant de raisons qui nous invitent à poursuivre l’échange avec le citoyen.

A l’heure où les populismes, les nationalismes, les dynamiques d’exclusion et les égoïsmes de tout cran avancent sournoisement, l’approfondissement du dialogue avec le citoyen est la conditio sine qua non.

April 25th, 2013 by Charles Goerens

L’affaire Cahuzac

Sur l’affaire Cahuzac, presque tout a été dit mais pas encore par tout le monde. Retenons que toutes les conditions ont été réunies pour élever son délit de fraude fiscale au rang de drame absolu. Il y a d’abord la personnalité de Jérôme Cahuzac, la bête politique, le virtuose des bonnes pratiques budgétaires, acteur emblématique du parti socialiste “condamné” par les élections présidentielles et législatives de 2012 à inscrire la gestion des finances publiques dans la trajectoire du redressement.

Déjà amorcé par la majorité précédente, l’assainissement des finances publiques de la France est de nos jours devenu un objectif auquel souscrivent la plupart des partis politiques. Jérôme Cahuzac, dont le talent et la compétence forçaient le respect même de ses adversaires politiques, tirait tous les registres afin de réussir cette opération titanesque.

Rattrapé par son passé, ce sexagénaire bon teint, jusque-là habitué à la grandeur, se voit soudain voué à la vindicte populaire. En effet, il n’est pas sans intérêt de préciser que l’acte délictuel de fraude fiscale dont l’accuse entretemps la justice française est antérieur à son engagement politique. Pour rappel, c’est l’argent gagné en tant que chirurgien capillaire qui aurait alimenté son compte genevois. Si ce métier permet plus aisément d’amasser une fortune à l’insu du fisc -celui qui réussit à se faire regarnir le crâne ne s’en vante pas – cela n’en constitue pas pour autant une circonstance atténuante pour le prestataire de services qui s’est soustrait à son devoir de contribuable. De surcroît, le fait d’avoir nié devant l’Assemblée nationale l’existence de son compte en Suisse aggrave encore son cas.

Entretemps, les autorités de l’Hexagone, soit jouent les vierges effarouchées, soit se lancent dans un activisme aveugle dont il faut espérer qu’il sera de courte durée. En principe l’on devrait s’abstenir de définir une règle en fonction d’un problème conjoncturel. Le gouvernement français, cependant, ne semble pas avoir fait sienne cette maxime lorsqu’il a décidé de publier dans la hâte le patrimoine de tous ses ministres. A peine affichées, ces informations sont déjà sujettes à critique. Celles-ci sont de nature à satisfaire le voyeurisme plutôt que de garantir la probité des membres du Gouvernement.

Quand on arrête des positions dans la précipitation, on risque de perdre de vue des aspects essentiels dans le traitement d’une question. C’est ce qui semble arriver à un parti socialiste français désarçonné par l’Affaire. Dès les premiers aveux de Cahuzac, le PS a repris la croisade contre ce qu’il qualifie de paradis fiscaux dont notamment la Suisse et le Luxembourg. La Suisse, rappelons-le, ne s’est pas fait prier pour confirmer l’existence du compte de Jérôme Cahuzac. Quant au Luxembourg, il en aurait été de même si une banque de la place avait été dépositaire desdites économies. L’accord relatif à l’échange d’informations sur demande négocié entre la France et le Luxembourg il y a quelques années, aurait également permis de fournir aux responsables français les éléments de réponse appropriés.

Soit rappelé en passant qu’il y a plusieurs stades de lutte contre la fraude fiscale. Premier échelon: le sens civique du contribuable devrait être la règle. Il incombe ensuite au bureau d’imposition de juger de la crédibilité de la déclaration des assujettis à l’impôt. Cela ne devrait entamer en rien les possibilités d’investigation de l’autorité de contrôle fiscal. L’assomption pleine et entière des responsabilités par les acteurs respectifs, à chacun des trois niveaux précités, devrait en toute logique faire reculer la fraude. Plus efficace, mais moins spectaculaire.

March 21st, 2013 by Charles Goerens

La Syrie: risque assumé ou passivité coupable?

La guerre en Syrie entre dans sa troisième année. Depuis le début du conflit, pas une journée ne passe sans journaux télévisés relatant les pires atrocités. Les victimes, ayant payé de leur vie leur aspiration à un peu plus de liberté, se comptent par dizaines de milliers. Les personnes ayant fui la Syrie ainsi que celles déplacées à l’intérieur du pays dépassent déjà le million. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’empathie ne croît pas avec le nombre de tués ou de blessés, qu’ils soient dix mille, soixante-dix mille ou un million et demi. Décidément, l’arithmétique des conflits ne prend plus, l’accoutumance à la barbarie, une fois de plus, finit par avoir raison de la compassion.

Vrais ou faux, les motifs avancés par la communauté internationale pour ne pas s’ingérer dans le conflit afin de mettre fin aux souffrances du peuple syrien ne manquent pas. Mentionnons d’abord le droit international, peu adapté aux conflits intra-nationaux, qui fait de la souveraineté nationale un bouclier protégeant le boucher de Damas contre toute intervention de nature à menacer son régime de terreur. S’y apparente la crainte de voir le conflit déboucher sur un embrasement de toute la région du Moyen-Orient. De ce fait la peur de l’apocalypse finit par condamner à l’inaction les puissances disposant des moyens de mettre en échec Bachar al Assad. C’est sur ces considérations que se fonde la thèse selon laquelle il n’y a pas de solution militaire au conflit.

Sur cette toile de fond de consensus mou et fort de la complicité de la Chine et de la Russie au Conseil de sécurité, Assad exploite sans le moindre scrupule la retenue de la communauté internationale pour condamner son peuple au silence. Il ne resterait donc plus que la recherche d’une solution politique à laquelle il ne semble pas y avoir d’alternative. Du déjà entendu, certes. Or, tant que cette solution n’est pas trouvée, les opposants au régime continuent à périrans l’indifférence générale.

Entretemps d’aucuns, dont notamment le Royaume-Uni et la France, soucieux de faire plier le régime Assad, plaident en faveur de la livraison d’armes aux forces rebelles. Le renforcement de la position des opposants, espèrent-ils, pourrait influer favorablement sur le cours des choses. En effet, des rebelles, militairement mieux équipés, pourraient aborder les phases ultérieures du conflit dans un rapport de forces qui leur serait plus favorable. Loin d’être hostile à un dénouement politique en Syrie, le Royaume-Uni et la France considèrent que la coalition anti-Assad aurait peu de chances de pouvoir s’imposer dans la négociation si elle devait y entrer en position de faiblesse.

Vouloir livrer des armes aux rebelles dans l’espoir de rendre un peu moins illusoire la fin de la barbarie en Syrie pourrait s’avérer une entreprise hasardeuse. Que l’Union européenne n’arrive pas à faire l’unanimité autour de cette idée n’a rien d’étonnant. Faut-il y voir seulement un clivage entre les belles âmes d’un côté et les va-t-en guerre de l’autre ? Vaclav Havel avait l’habitude de dire en pareille circonstance qu’il ne sert à rien d’attendre Godot parce que Godot n’existe pas. Faut-t-il dès lors dépasser le stade de l’inaction à laquelle les divergences des Vingt-sept viennent de condamner l’Union européenne et laisser les Britanniques et les Français agir en dehors du cadre européen? Oui, s’il n’y a plus d’autre espoir pour mettre fin au martyre du peuple syrien. De toute évidence, il n’y a jamais d’engagement sans risque.

February 14th, 2013 by Charles Goerens

L’inévitable crise budgétaire

L’espoir qu’avait fait naître le discours de François Hollande la veille du Conseil européen aura été de courte durée. En effet, les 7 et 8 février dernier, les vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont décidé de faire plafonner les dépenses de l’Union européenne à 960 milliards d’euros pour toute la période de 2014 à 2020. Ledit montant est nettement inférieur aux 1030 milliards d’euros consacrés à la période en cours et qui arrive à son terme fin 2013.

Si le Parlement européen n’a pas encore dit son dernier mot, il n’y a plus guère de doute sur le sort qu’il va réserver aux décisions du Conseil européen. En effet, les Ving-sept viennent de franchir une ligne rouge. Vouloir dépenser moins dans les sept années à venir dans le cadre du budget européen est perçu non seulement par le Parlement européen comme le degré zéro de la solidarité européenne face aux grands défis que sont la désindustrialisation et le chômage de masse mais également la perte d’influence de l’Europe dans le monde. L’Union européenne ne donne-t-elle pas par là même un signal d’abandon des grands chantiers de construction de notre avenir commun?

A vrai dire, l’incapacité de s’entendre sur un cadre financier pluriannuel digne de ce nom n’est que le reflet d’une crise plus profonde. Faut-il rappeler que, depuis qu’elle existe, les Etats membres privent l’Union européenne des moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des objectifs qu’elle s’est elle-même fixés. Combien de fois va-t-il falloir rappeler que nombre d’initiatives produisent des résultats nettement meilleurs si elles sont concrétisées à travers le budget européen?

Nous serions dès lors confrontés uniquement à un problème de méthode, privilégiant le cadre décisionnel national? Tel serait le cas si les plus farouches opposants à une programmation financière européenne plus appropriée acceptaient de contribuer davantage à travers les budgets nationaux à la réalisation des grands objectifs politiques que sont notamment la croissance, l’emploi, la cohésion intérieure ainsi que la politique extérieure. Or, il est patent de constater l’incapacité des politiques nationales d’en arriver à bout de nos problèmes. En décidant de consacrer moins d’un pour cent du revenu national brut des vingt-sept Etats membres au budget de l’Union européenne, le Conseil européen rappelle à quel point l’Europe est devenue prisonnière du moins disant politique de plusieurs de ses composantes.

Avec un Parlement européen peu enclin à accepter un compromis au raz des pâquerettes, la crise semble devenir inévitable. Le rejet probable des décisions du Conseil européen par le Parlement fait courir cependant à ce dernier un risque non négligeable. En effet, des avancées réelles dans plusieurs domaines, dont notamment la Politique agricole commune, la politique de cohésion sans parler des programmes européens de recherche requièrent un minimum de prévisibilité. Sans cadre financier pluriannuel, l’indispensable planification à moyen terme deviendrait impensable, du fait de l’incapacité de l’Union de pouvoir s’engager au plan budgétaire au-delà d’une année. Le Conseil européen ne manquerait pas d’en faire endosser la responsabilité par le Parlement européen.

Si le Parlement européen veut sortir la tête haute de la présente crise, il aura besoin d’un allié solide, en l’occurrence la Commission, dont les propositions viennent d’être rejetées par le Conseil européen. La Commission pourra calmer le jeu en autorisant les Etats membres à proroger les programmes dans les domaines précités jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre financier acceptable. C’est sans doute le seul moyen d’éviter que les personnes tributaires des politiques européennes ne soient pris en otage dans la querelle budgétaire qui met en opposition le Parlement européen et la Commission d’un côté et le Conseil européen de l’autre.

December 20th, 2012 by Charles Goerens

Morts pour rien?

La Nation américaine est en deuil. Ses citoyens, au moment de redécouvrir le calme et la sérénité de cette période de fin d’année sont secoués par la nouvelle d’une terrible tuerie. Massacre, barbarie, exécution deviennent des mots trop faibles pour exprimer ce que l’on ressent à propos de la fusillade de Newtown. Vingt-six personnes viennent de payer de leur vie le massacre perpétré par un jeune homme d’une vingtaine d’années. Pour six adultes, dont la mère du tueur, ainsi que vingt élèves de l’école locale, ce 15 décembre 2012 constitue leur disparition prématurée, la fin de leurs projets, de leurs attentes, de leurs rêves…

Le silence auquel ils sont désormais condamnés, contraste avec l’agitation médiatique qui entoure l’indicible événement. A l’ère de la communication instantanée, les objectifs de toutes les grandes chaînes de télévision sont braqués sur le lieu du crime. Dans les minutes qui suivent la tragédie, une petite ville est brutalement sortie de son anonymat. Newtown dont le commun des mortels n’avait jamais entendu parler, y compris aux Etats-Unis, devient du coup l’objet d’informations et de commentaires à n’en plus finir. Le micro en mains, des reporters font circuler les premiers messages. En évoquant le nombre de victimes, comparé à ceux d’autres tragédies, une brève description de la ville, quelques détails sur l’auteur du crime obtenus auprès de son entourage ou au bureau d’état civil de la municipalité, le reporter devient l’expert de ce coin perdu du globe comme s’il y vivait déjà dans la septième génération. Celui-ci se fait assez tôt relayer par un psychologue duquel on attend qu’il dresse un portrait du délinquant susceptible de nous renseigner sur les motifs de ce dernier. En mots pesés, avec suffisamment de précautions oratoires, celui qui est sensé lire dans l’âme des gens s’efforce à parler du tueur en veillant à ce que ses propos ne puissent en aucune façon être interprétés comme circonstances atténuantes.

En même temps, un débat, récurrent d’ailleurs, sur le régime très libéral d’accès aux armes à feu aux Etats-Unis, refait surface, comme toujours en pareille circonstance. Une loi plus restrictive en la matière serait-elle de nature à prévenir ce genre de dérive à l’avenir ? Peut-être pas dans le court terme car avec l’instauration d’un régime interdisant pour ainsi dire la vente d’armes et de munitions, le stock important de fusils, de révolvers et autres objets de tir ne disparaîtrait pas pour autant dans l’immédiat. Et pourtant cela pourrait déjà constituer l’indispensable premier pas dans la bonne direction. Telle est du moins l’opinion communément répandue dans la vieille Europe. Or, les coutumes, motivées par des réflexes culturels, relèvent des comportements les plus difficiles à changer. De plus, il faudrait passer par une modification de la Constitution américaine et se départir de l’amendement 2 qui consacre la liberté du port d’arme. Cette liberté a été confirmée d’ailleurs par l’arrêt de la Cour suprême en 2008 qui réaffirme que l’autodéfense est un élément central du droit. Du pain sur la planche pour un Obama qui ne court désormais plus le risque d’une non réélection et pourrait enfin s’attaquer à ce problème.[

L’agitation qui entoure ainsi la tuerie de Newtown ne se distingue guère de celle qui a marqué des catastrophes analogues. Rappelons-nous les événements, il ya dix-huit mois près d’Oslo où 70 jeunes ont été froidement exécutés. Même brassage médiatique. C’est très humain car tout le monde veut toujours tout savoir tout de suite. Loin de moi donc l’idée de vouloir imposer à la presse la manière de traiter ces événements. La question qui reste tout de même posée est celle de savoir quelle place on voudra bien réserver aux victimes dans notre mémoire collective. N’est-il pas consternant de constater qu’avec le recul, le seul nom qui nous revient sur les lèvres en évoquant le meurtre d’Oslo est celui du tueur ? En serions-nous arrivés à une sorte de fatalité qui consisterait à ne retenir comme élément personnel de tel événement que les nom et prénom de l’auteur du crime? Pas nécessairement. L’on pourrait s’inspirer de l’attitude adoptée par le Premier ministre de Norvège avait décidé de taire les coordonnées de l’auteur du crime et ce dès le début. A méditer ! En projetant l’image du délinquant en permanence sur nos écrans, on aboutit finalement à faire éclipser les victimes qui méritent que l’on se souvienne d’elles. Le bon exemple donné par le chef de gouvernement de Norvège n’a hélas pas été suivi dans son propre pays. A Newtown on est en train de refaire la même erreur. N’aurait-on donc rien appris?

November 22nd, 2012 by Charles Goerens

On est tous des Français en déficit

Après la pause estivale et l’embellie boursière, Moody’s vient de siffler la fin de la récréation en dégradant la note de la France. Ce qui, à vrai dire, n’a guère surpris. Malin, en revanche, celui qui nous dira de quoi l’avenir sera fait!

On y verra plus clair lorsque deux processus de décantation seront arrivés à leur terme. Celui inhérent au changement politique qui a porté François Hollande au pouvoir est déjà suffisamment avancé pour faire apparaître les contours de l’action politique qui marquera la vie des Français dans les mois à venir. La volonté de ramener le déficit du budget 2013 de 4,5 à 3% se traduira dans la plus grande cure de cheval jamais administrée à la société française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une somme voisine de quarante milliards d’euros va devoir être mobilisée pour financer la réduction du déficit. La croissance économique n’étant pas au rendez-vous, il sera encore plus douloureux de trouver les moyens adéquats pour le financer.

A qui en incombe la faute? Aux responsables politiques de tous bords qui, au cours des trente dernières années, ont endossé des déficits budgétaires importants. Ce qui a fini par gonfler la dette souveraine de la France pour la porter au niveau de 65 % du Revenu national brut (RNB) avant la crise de 2008. De plus, les mesures de relance économique arrêtées par le gouvernement Sarkozy, ainsi que l’effet mécanique de la récession ont à leur tour aggravé le problème. Désormais le service de la dette est devenu le premier poste de dépenses budgétaires en volume. Tout le monde est conscient de l’enjeu existentiel posé par ce problème. Or, François Hollande avait promis de ramener le déficit à 3% en 2013. Bien naïf cependant celui qui croira que cette promesse se transformera en perspective réelle. Tous les observateurs de la scène politique française jugent intenable la promesse avancée par le Président.

L’autre processus de décantation, celui qui est en cours au sein de l’UMP, n’est pas aussi avancé. Et ce n’est pas la victoire à l’arraché de Jean-François Copé qui fera démentir nos propos. Défié sur sa droite par le Front national, d’une part et par le nouveau centre de Borloo, d’autre part, sans parler des querelles que se livrent depuis des mois les candidats à la présidence, l’UMP, qui n’est plus aux commandes après dix années de responsabilités exercées au sommet de l’Etat, est tentée de faire oublier qu’elle ne serait pas en mesure de ramener le déficit à 3 %.

Les déceptions, les frustrations, voire les règlements de compte que se livrent les perdants des scrutins de 2012 ont fini par brouiller l’image de ce parti. Plus signifiant: l’opinion publique, dépitée par le gouvernement Ayrault, ne crédite pas pour autant les ténors de l’opposition de la capacité de réussir là où vont sans doute échouer leurs successeurs.